«Я вымираю, все меньше меня остается…»

Публикуем неизвестные стихи Александра Еременко

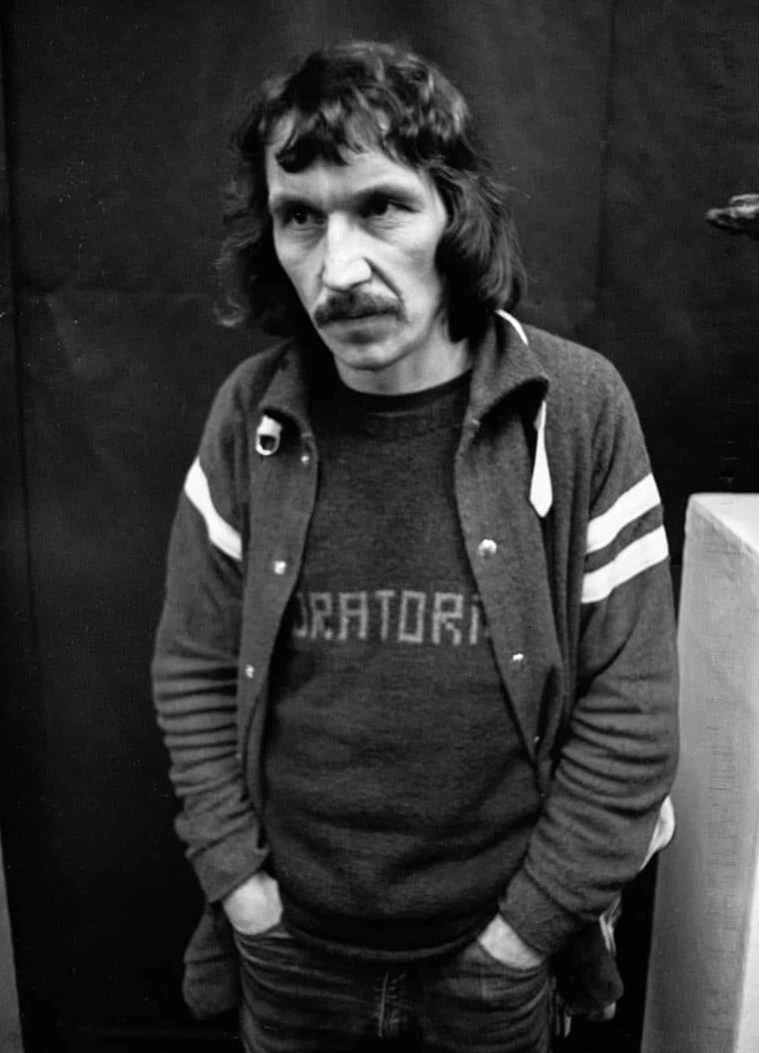

40 дней назад поэтическая Москва простилась с Александром Еременко, Еремой — легендой поколения, «королем поэтов», по праву в честном состязании получившим этот титул еще в начале 80-х.

Еременко написал немного, вошел в русскую поэзию сразу, абсолютно состоявшимся поэтом, стихи которого знали наизусть еще до первых публикаций. Эти стихи давно стали хрестоматийными, их перевели на все языки, по ним проводят коллоквиумы и защищают диссертации, о его несомненном влиянии на себя говорили и писали многие — от Бориса Рыжего до Игоря Иртеньева, от Юрия Арабова до столпов легендарного «свердловского рока».

Почти четверть века назад Ерема замолчал, он не печатал новых текстов, но и «молчание Еременко» стало литературной легендой. Казалось, все стихи Еременко известны, многократно опубликованы, их цитировали поэты в недавних многочисленных посмертных откликах в газетах и соцсетях.

Тем удивительнее история этой уникальной публикации.

Александр Еременко родился в 1950 году в деревне Гоношиха Алтайского края. После школы ушел служить во флот, был моряком и кочегаром, ходил на сейнере, писал письма сестре Тамаре и другу детства Михаилу Коновальчуку. В этих письмах — его юношеские стихи. Позже он забрал у сестры эти пробы пера, к которым больше никогда не возвращался, не печатал. Наверное, уничтожил. И я бы не рискнул сегодня, в день сороковин, публиковать некоторые из них, если бы не удивительное продолжение этой истории, которую рассказала мне Тамара Еременко-Зильбер, живущая ныне в Оксфорде.

Письма и стихи нашлись в папке, хранившейся у матери Михаила Коновальчука, известного кинематографиста, сценариста, писателя, благодаря которому, собственно, и стала возможной эта публикация. С согласия А. Еременко Коновальчук использовал некоторые ранние стихи и письма поэта в своем документальном романе «А.В.Е.» о юности двух друзей. Ерема успел увидеть гранки первой части романа, публикующегося в парижском литературном альманахе «Глаголъ».

Юношеские стихи, написанные, когда поэту не было еще и двадцати, — это, в сущности, черновики будущего Еремы. В них ощутимы и ученичество, и ломка поэтического голоса, но уже отчетливо проступает тот самый Александр Еременко, поэт, стихи которого запоминали, впервые услышав, и не забывали уже никогда.

Александр Еременко

***

Вечер тяжелый, как мокрая губка,

Злые погоды летят, чертыхаясь.

Ходит по кругу гудящая трубка,

губ наших попеременно касаясь.

Выпало! Чудо! Блестит переменка!

В комнате вашей с походным убранством

мы выпиваем, сдвинув коленки,

как пассажиры за преферансом.

Мы пассажиры, стремительный ветер

воет и рвет изо рта сигареты.

Вечно транзитен! Проситель не вечен.

Вечен ногами вертящий планеты.

Жми по вербовке, просаживай в карты.

И воскресай в неуютном пространстве.

Прокляты нары. Да здравствуют нарты!

И строганина с шампанским. На насте.

Город — пустыня. Вокзал — обитаем.

Мы, оставляя следы на паркете,

в души друг друга с размаху влетаем,

Словно горбуша в японские сети.

***

Мы большие и маленькие.

Мы качаемся плавно.

Мы не люди, мы маятники.

Это самое главное.

Мы живем ощущением

необычного мига —

прохождения линии

понимания мира.

Мы живем не из корысти,

наша участь известная.

Мы проходим на скорости

наслажденье отвесное.

Мы не ставим молчания

измеренья четвертого.

В мертвых точках качания

мы действительно мертвые.

Мы качаемся, странствуем,

ограничены крайне.

Мы стремимся из крайности

в неизбежную крайность.

Предвкушенье фиктивное —

к необычному ринуться.

Суждено нам фиксировать

только плюсы и минусы.

Только точки молчания,

и об этом рассказывать.

А момент понимания

суждено нам проскальзывать.

***

Я вымираю, все меньше меня остается.

С каждым днем я все реже встречаюсь на площадях.

И последняя мысль моя яростно бьется,

как слепая горбуша, влетевшая в дель сгоряча.

А когда я уйду, одинокий, последний из рода,

окольцованный гений, невозможный урод,

Как тоскливей и глуше светить будет вам год от года

Мой пылающий лоб, кисть руки и смеющийся рот.

Улыбаясь в зрачки наведенных вослед кинокамер,

кто я был и куда я тащил ваши души дразня?

Вы не слышите, как я кричу вам пустыми зрачками:

Поддержите меня! Как-нибудь поддержите меня

***

Все хорошо. Я все понять могу.

Но только не сумею повториться.

Ни в звездах, и ни в рыбах, и ни в птицах.

В учебниках нигде не говорится,

что все мы у материи в долгу.

Но мне весь мир урок преподавал.

Нам проще понимать, что отделенный

союзом с красным флагом небосвод,

от прочих суд, и дом, и наш народ

удобнее любить, чем отдаленный

Земли не очень ясный идеал.

И уж совсем, наверно, смысла нет

почувствовать любовь других планет.

И все же не напрасно мы в долгу.

Пусть наша мысль проносится по кругу,

питая ложь и приникая к лугу,

вникая в квант и вольтову дугу.

В ударе кисти, в завитке пера ли,

но он взойдет, тот волосок спирали,

тот завиток во вспыхнувшем мозгу.

Все хорошо. Я все понять могу.

Но только повториться не смогу.

Но только не сумею повториться.

Мне снится луг и осень на лугу.

Мне снится лес и ветка, вся в снегу.

Мне снится лес и желтая лисица

бежит, следы роняя на снегу.

1968–1970